Kosten-Potenzial-Kurve

Eine Kosten-Potenzial-Kurve ist ein Konzept zur Veranschaulichung, in welcher Höhe und zu welchen Kosten Potenziale für die Energiebereitstellung oder für Energieeinsparungen vorhanden sind.

Im Bereich der erneuerbaren Energien dienen Kosten-Potenzial-Kurven zur Darstellung, welche Strommengen aus einer bestimmten erneuerbaren Energie zu welchen Erzeugungskosten zur Verfügung gestellt werden können. Zur Beschreibung dieser Kurven sind sowohl ökonomische Kenndaten über die Erzeugungsanlagen als auch technische und meteorologische Kenndaten zur Anlagencharakteristik bzw. verfügbaren Flächenpotenzialen sowie zu den vorherrschenden Windbedingungen notwendig. Im Rahmen der Strommarktmodellierung können die Kosten von erneuerbaren Energien über Kosten-Potenzial-Kurven abgebildet werden. Mithilfe von Kosten-Potenzial-Kurven lassen sich die in einer definierten Region erzeugbaren Strommengen darstellen, indem zunächst die für Erzeugungsanlagen geeigneten Flächen identifiziert werden. Im nächsten Schritt müssen die auf diesen Flächen installierbaren Leistungen definiert werden. Aus den Windbedingungen sowie den Anlagenkennlinien lässt sich dann das Erzeugungspotenzial ableiten. Setzt man dies ins Verhältnis zu den Anlageninvestitionen und laufenden Kosten, leiten sich daraus die spezifischen Erzeugungskosten ab. Diese werden maßgeblich von den Windbedingungen und den sich daraus ergebenden Volllaststunden der Erzeugungsanlagen beeinflusst. Sortiert man für eine definierte Region die auf den darin identifizierten Flächen erzeugbare Strommenge nach diesen Erzeugungskosten, erhält man eine aufsteigende Kosten-Potenzial-Kurve.

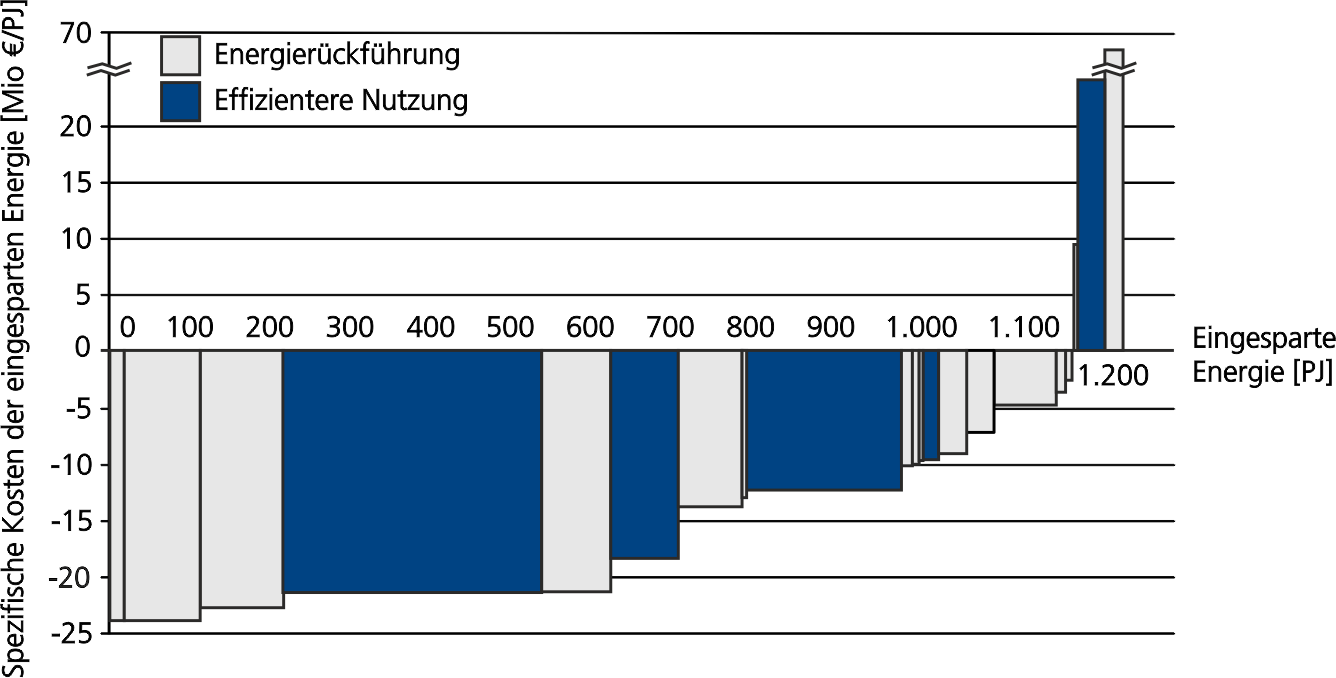

Im Zusammenhang mit Energieeinsparungen werden Kosten-Potenzial-Kurven auch als Vermeidungskostenkurven oder verkürzt als Kostenkurven bezeichnet. Sie werden genutzt, um Einsparpotenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz zu veranschaulichen. Bei diesen Kurven werden statt Energiemengen aus erneuerbaren Energiequellen die erzielbaren Einsparungen mitsamt der damit verbundenen Kosten dargestellt. Abbildung 1 zeigt exemplarisch eine typische Vermeidungskostenkurve, in der die gefärbten Blöcke einzelne Energieeffizienzmaßnahmen darstellen, die nach der Art der Verbesserung zwei Gruppen zugeordnet wurden.

Englische Übersetzung(en):

cost-resource-curve

Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-SA 3.0 DE)