Differentialschutz

Der Differentialschutz wird zur Sicherung von Betriebsmitteln im elektrischen Energieversorgungsnetz verwendet. Das Prinzip des Differentialschutzes basiert auf dem 1. Kirchhoffschen Gesetz. Demnach addieren sich alle zufließenden und abfließenden Ströme in einem Knoten zu Null.

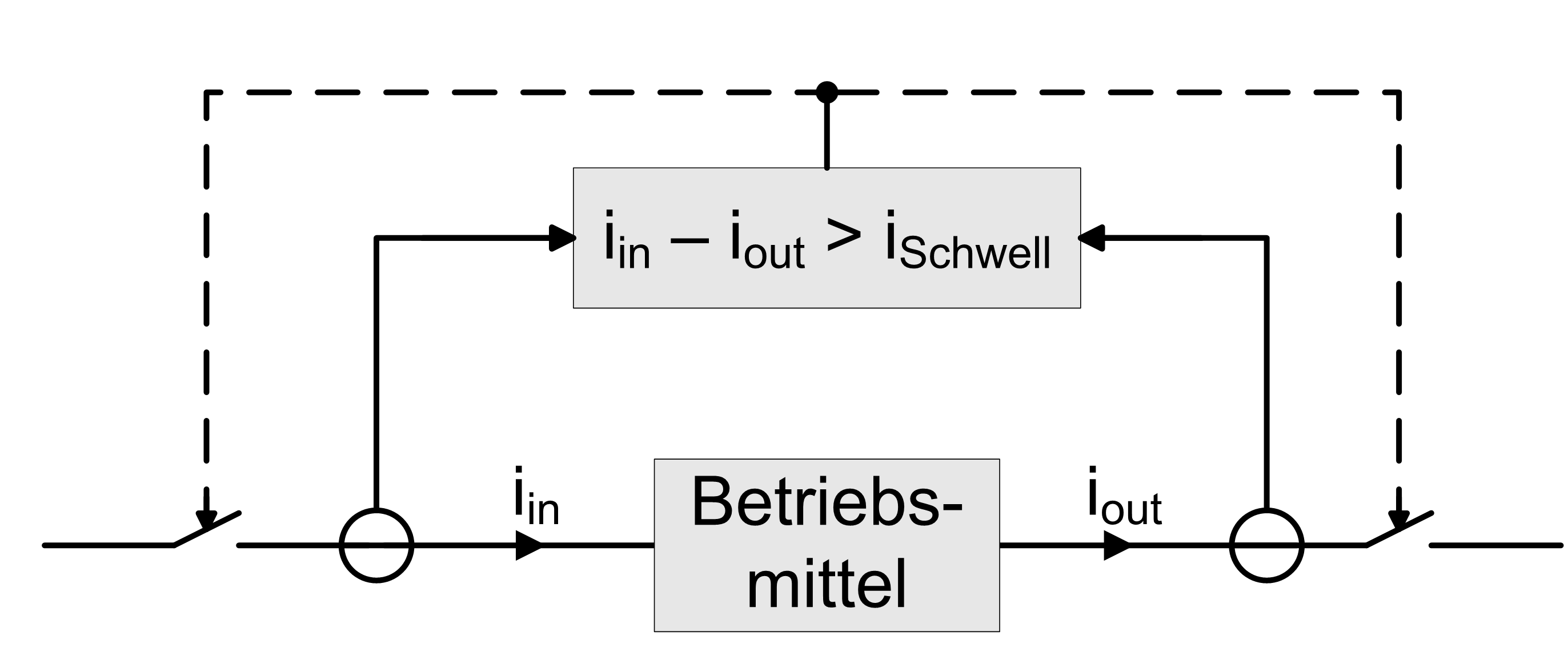

Der Differentialschutz misst die Ströme am Anfang und Ende eines Betriebsmittels und vergleicht diese miteinander. Weil geringe Messfehler und Leitungsverluste auftreten, die nicht zur Schutzauslösung führen dürfen, muss ein geeigneter Schwellwert festgelegt werden. Wird eine Abweichung festgestellt, die den eingestellten Schwellwert überschreitet, dann löst der Differenzialschutz aus. Das Funktionsprinzip ist in Abbildung 1 dargestellt.

Vorteile bietet der Differentialschutz durch eine sehr hohe Selektivität und Reaktionszeit. Fehler außerhalb des geschützten Betriebsmittels werden jedoch nicht erkannt. Nachteilig ist zudem ein hoher Installationsaufwand. Um eine N-1-Sicherheit zu gewährleisten, wird in der Regel neben dem Differentialschutz ein weiteres Schutzsystem installiert, welches nach einem anderen Prinzip funktioniert.

Beim Leitungs-Differentialschutz stellt die Entfernung zwischen den Messpunkten eine Schwierigkeit dar. Die Schutzsysteme an den beiden Enden eines Leitungsabschnittes müssen miteinander kommunizieren. Die digitale Datenverbindung wird heute meist mit einem Lichtwellenleiter realisiert, wodurch größere Distanzen möglich sind.

Synonym(e):

Vergleichsschutz,

Englische Übersetzung(en):

differential protection

Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-SA 3.0 DE)